大晦日、テルオはおけら詣りの火縄を貰いに一人、四条大橋を渡り八坂神社へと向かっていた。

「今日はさぶいなぁ・・・」

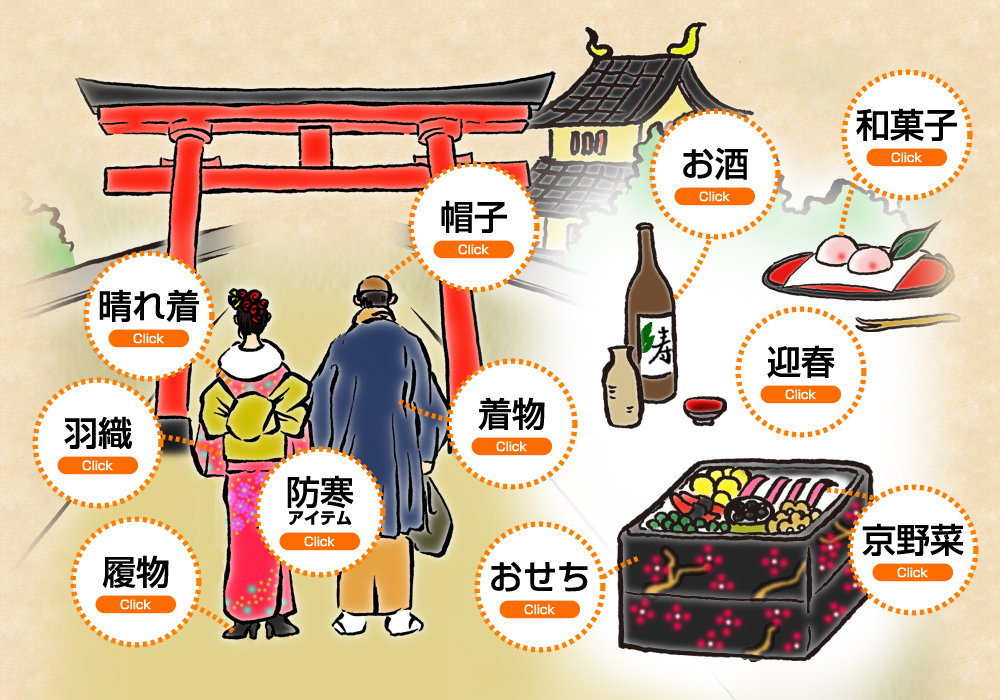

今年の大晦日はぐっと気温が下がり、雪もちらついている。テルオもステテコに厚手の肌着、靴の底にホッカイロと防寒対策もばっちりだ。

テルオは先に近くの蕎麦屋に立ち寄り、年越しそばを食べることにした。

「いらっしゃいませ~。」

店内は混雑しており、入口近くのテーブルがかろうじて空いていたのでそこに座ることにした。

「えーと、熱燗と板わさ下さい。それから後で、にしんそば。」

テルオは冷えきった体を温めるために少し飲んで行こうと考えた。板わさが運ばれて、少し遅れて熱燗がやってきた。白くもちっとした板わさを口に運び、お猪口に注いだお酒を舐めるようにすする。

「くは~。」

熱燗が五臓六腑に染みわたり、冷えた体が温まっていくのが解かった。そんな時、店員さんが話かけてきた。

「お客様、御相席よろしいですか?」

「ええ、いいですよ。」

テルオがそう言うと目の前の席に一人の女性が腰掛けた。シンプルなワンピースに、おしゃれなブーツが目を引く素敵な女性だ。

「あ!」

テルオが声をあげると、その女性も気付いた様子でテルオに会釈した。女性の名前はヒロコと言い京都の台所、錦市場で働いている女性だった。テルオは40歳にして一人暮らしということもあり、よく錦市場に行って漬物や、おばんざいなどを買っては晩酌の肴にしていた。

テルオは清楚で上品なヒロコに恋をしていた、いつも彼女のお店に行ってくだらない世間話をして店の人達を困らせていた。ただ、そんな中でいつもヒロコだけはテルオに優しく微笑んでくれたのだった。

「本当にお酒がお好きなんですね。」

「こればっかりは止められないですね。よかったら御一緒にいかがですか?」

そう言ってお猪口をもらい二人でお酒を飲み、おそばを食べて店を後にした。

「ヒロコさんもこれから八坂さんに行かはるんですか?」

「はい、火縄を貰わないと明日お雑煮が作れませんから。」

そう言うと、自然と二人で一緒に八坂神社へと歩き出した。

八坂神社には多くの屋台が出ており、お参りに来た人でどこもかしこも溢れかえっていた。賑やかな雑音とは対照的に二人の口数はどんどん少なくなり、テルオは何を話したらいいのか分からずにいた。その時突然、

「トモちゃん、刺さった!?」

女の子の声がした。

人混みの中、とある着物のカップルの女性が叫んでいる。どうも道端に捨ててあった焼き鳥の串が刺さったようだ。普段から男の嗜みとして救急セットを持っていたテルオは、怪我をした女性に近づき

「大丈夫ですか?すぐ手当てをするので下駄と足袋を脱いでください。」

そう言って女性を通りの端に連れていき、傷口の手当てを施した。手当ても無事に済み、お参りをして火縄を貰った帰り道

「テルオさんって、とても優しい方ですね。」

そう言うヒロコの横顔が月明かりに照らされてとても綺麗だった。

「明日、一緒に初詣行きませんか?」

気付くと、自然とそう口にするテルオの姿がそこにはあった。

「今日はさぶいなぁ・・・」

今年の大晦日はぐっと気温が下がり、雪もちらついている。テルオもステテコに厚手の肌着、靴の底にホッカイロと防寒対策もばっちりだ。

テルオは先に近くの蕎麦屋に立ち寄り、年越しそばを食べることにした。

「いらっしゃいませ~。」

店内は混雑しており、入口近くのテーブルがかろうじて空いていたのでそこに座ることにした。

「えーと、熱燗と板わさ下さい。それから後で、にしんそば。」

テルオは冷えきった体を温めるために少し飲んで行こうと考えた。板わさが運ばれて、少し遅れて熱燗がやってきた。白くもちっとした板わさを口に運び、お猪口に注いだお酒を舐めるようにすする。

「くは~。」

熱燗が五臓六腑に染みわたり、冷えた体が温まっていくのが解かった。そんな時、店員さんが話かけてきた。

「お客様、御相席よろしいですか?」

「ええ、いいですよ。」

テルオがそう言うと目の前の席に一人の女性が腰掛けた。シンプルなワンピースに、おしゃれなブーツが目を引く素敵な女性だ。

「あ!」

テルオが声をあげると、その女性も気付いた様子でテルオに会釈した。女性の名前はヒロコと言い京都の台所、錦市場で働いている女性だった。テルオは40歳にして一人暮らしということもあり、よく錦市場に行って漬物や、おばんざいなどを買っては晩酌の肴にしていた。

テルオは清楚で上品なヒロコに恋をしていた、いつも彼女のお店に行ってくだらない世間話をして店の人達を困らせていた。ただ、そんな中でいつもヒロコだけはテルオに優しく微笑んでくれたのだった。

「本当にお酒がお好きなんですね。」

「こればっかりは止められないですね。よかったら御一緒にいかがですか?」

そう言ってお猪口をもらい二人でお酒を飲み、おそばを食べて店を後にした。

「ヒロコさんもこれから八坂さんに行かはるんですか?」

「はい、火縄を貰わないと明日お雑煮が作れませんから。」

そう言うと、自然と二人で一緒に八坂神社へと歩き出した。

八坂神社には多くの屋台が出ており、お参りに来た人でどこもかしこも溢れかえっていた。賑やかな雑音とは対照的に二人の口数はどんどん少なくなり、テルオは何を話したらいいのか分からずにいた。その時突然、

「トモちゃん、刺さった!?」

女の子の声がした。

人混みの中、とある着物のカップルの女性が叫んでいる。どうも道端に捨ててあった焼き鳥の串が刺さったようだ。普段から男の嗜みとして救急セットを持っていたテルオは、怪我をした女性に近づき

「大丈夫ですか?すぐ手当てをするので下駄と足袋を脱いでください。」

そう言って女性を通りの端に連れていき、傷口の手当てを施した。手当ても無事に済み、お参りをして火縄を貰った帰り道

「テルオさんって、とても優しい方ですね。」

そう言うヒロコの横顔が月明かりに照らされてとても綺麗だった。

「明日、一緒に初詣行きませんか?」

気付くと、自然とそう口にするテルオの姿がそこにはあった。

●おけら詣り

「おけら参り」の名の由来は灯篭に厄除けに効果があるとされる朮(おけら)の根茎がくべられることからきています。 参詣者は、このおけら火を竹の繊維でできた吉兆縄に移し途中で火を消さないようにくるくると回しながら持ち帰ります。そして神棚の灯明につけ、元旦の大福茶や雑煮の火種として用い1年の無病息災を願います。 燃え残った火縄は「火伏せのお守り」として、台所などにお祀りします。

「おけら参り」の名の由来は灯篭に厄除けに効果があるとされる朮(おけら)の根茎がくべられることからきています。 参詣者は、このおけら火を竹の繊維でできた吉兆縄に移し途中で火を消さないようにくるくると回しながら持ち帰ります。そして神棚の灯明につけ、元旦の大福茶や雑煮の火種として用い1年の無病息災を願います。 燃え残った火縄は「火伏せのお守り」として、台所などにお祀りします。

今日はお昼にヒロコと待ち合わせて、初詣に出かける。

昨日あの後、四条通りを二人で歩いて帰り、途中ヒロコは寺町通りを北に上がって帰って行った。その後ろ姿を見届けながらテルオは心が躍るような気持ちになった。家に帰ったテルオは貰ってきた火縄を使い台所に火をつけ、休む前にお雑煮を作ろうと思った。

まずは出かける前にコブを寝かしておいた鍋に火をかける、使うコブは前もって濡れ布巾で表面を軽く拭いてやることが大事だ。鍋が沸騰する前にコブを引き上げ、花かつおを入れる。ひと煮たちしたら火を止め、アクをとって布でこしてやる。カツオは長時間煮てしまうと香りが飛んだり、エグみが出てしまうので注意が必要だ。

後は出来た出汁に白味噌を溶き、先に湯がいておいたお雑煮に使う細い大根や金時人参、えびいも等を入れたら出来上がりだ。丸餅は食べる時に入れて火入れする、火入れする時も沸騰はさせないようにしないといけない。

朝目覚めたテルオは、昨夜作っておいた雑煮に丸餅を二つ入れ火入れをした。

おせちも一人で食べきれるか不安ではあったが、シンプルな物を用意していた。数の子や伊達巻、黒豆に紅白のかまぼこなど至って普通のおせちだが、テルオ一人には充分すぎる量だ。立派な車海老も入っている。昼からのヒロコとの初詣に備え、緊張をほぐす意味も兼ねてお酒を飲みだした。

テレビには新年を祝って、若手芸人達が鏡開きをしている姿が映し出されていた。ステージの奥には特大の鏡餅が設置してあり、その前で入れ替わり立ち替わり芸人達が漫才をしていた。

朝食が終わり、テルオは初詣に行く支度をしだした。今年は着物に羽織で男らしく決めようと考えていた。半衿には龍の刺繍が施され、羽織と足袋は凛々しい黒でまとめられていた。そしてテルオのとっておき、イタリアはボルサリーノのフェルトハットである。その洗練された和と洋の逸品によるコンビネーションは、もはやテルオの存在をダヴィデ像のような超一級の芸術作品の域にまで昇華させるほどであった。

初詣は伏見稲荷大社に行こうということになり、待ち合わせ場所は京阪 伏見稲荷駅だった。伏見稲荷駅のホームは朱色で鳥居を思わせるように作られている部分もあり、すごく特徴的な駅である。駅の中も外も大勢の人でごったがえしており、テルオはちゃんとヒロコを見つけられるか不安だったが改札を出た所で待っていると

「あけましておめでとうございます。」

先に見つけて声をかけてきたのはヒロコの方だった。ヒロコは編みこみの上品なヘアスタイルで、とても綺麗な晴れ着を着ており、手元のポーチには女性らしい柔らかい線で描かれた白い馬のデザインが施されていた。テルオはしばらく目を奪われていたが、ハッと我にかえり

「あけましておめでとうございます。この人混みの中よく見つけられましたね。」

と言うと、ヒロコは

「素敵な帽子がとても目立っていたので、すぐに分かりましたよ。」

と返してきた。素敵だと褒められたテルオは嬉しくなり、ボルサリーノの帽子をかぶってきて本当に良かったと心から思った。

「ヒロコさんも、着物がよく似合ってはりますね。とてもお綺麗でビックリしました。」

「ありがとうございます。」

ヒロコは少し照れくさそうに笑った。

凄い人混みの中、テルオとヒロコは少しずつ伏見稲荷大社へと歩いて行った。途中、焼いたお餅や名物のウズラやスズメの串焼きの香ばしい匂いがしてきだが、まずはお参りをと、誘惑を振り払って真っ直ぐ歩いた。 一の鳥居をくぐる時に軽く礼をし、しばらく経ってようやく手水舎に着いた。まずは柄杓で身を清める。洗う順番は左手、右手、左手で水を受け口を漱ぎ、もう一度左手、最後に柄杓を立てて柄杓の柄を洗う。この作法はお茶事の呼ばれた際、茶室に入る時と同じものだ。ふと、テルオは知人に今年の初釜に呼ばれていたことを思い出した。テルオはいつも茶器やお道具、掛け軸から花にいたるまで、その季節折々の風情を楽しむのが大好きだった。酒飲みのではあるが、甘党でもあるテルオにとってはもちろん和菓子も例外ではない。

そうこう考えてるうちに本殿に着いたのでお参りをする。

まずはお賽銭を放り込む。始終ご縁がありますようにと40円、次に鈴を鳴らして柏手を打つ。二礼二拍手一礼、この時に右手を左手よりも少し下げる。手を打つのは、自らが素手であり何もやましい気持ちを持っていないのだと神様に知って頂くためだとテルオは以前聞いたことがあった。

「何をお願いしたの?」

そうヒロコが話しかけてきた

「まずは感謝と、それから~・・・色々かな。」

どうやら自分には『やましい気持ち』があるようだ、とテルオは少し反省した。

「ヒロコさんは?」

「わたしも色々かな。」

テルオは、ヒロコにも『やましい気持ち』がないか少し期待した。

このまま奥へ進み階段を登ると有名な千本鳥居があり稲荷山の入口があるのだが、テルオの体力ではどうもこの辺りが限界のようだった。神社を後にする二人、せっかくなので近くのお店によって少し休もうかということになり、比較的空いているお店に入ることにした。頼んだのはウズラの串焼きと、いなり寿司にビールである。

「乾杯!」

少し喉も渇いてたのでビールで喉を潤す。ウズラも運ばれてきた、親切に食べやすい大きさにカットしてくれている。

「おいしい。私、鳥のさっぱりした味が大好きやの。」

ヒロコが言った。

「じゃあ今度おいしい『とりすき』のお店一緒にいかへん?いいお店知ってるし。」

テルオがそう言うと、ヒロコは快く承諾してくれた。

その後も会話は弾み、二人の距離はどんどん縮まっていった。そして話題は何故か七草粥へと移り

「七草粥の七草って全部分かる?セリ、ナズナ、スズシロにスズナやろー、あとは~・・」

テルオが尋ねた。

「あとはゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザやね。今はセットになって売ってるのもあるから便利やねんで。」

ヒロコが答えた。中々に博識であると、テルオも感心した。

食事も終え、二人は京阪 祇園四条駅へと帰ってきた。今夜は家族でゆっくり過ごすとヒロコが言ったので、また途中まで送ることにしたテルオ。別れ際、ヒロコが

「今日はありがとう。次はとりすき楽しみにしてます。」

と満面の笑みで去って行った。

どうやらテルオの春も、そう遠くはなさそうだ。

昨日あの後、四条通りを二人で歩いて帰り、途中ヒロコは寺町通りを北に上がって帰って行った。その後ろ姿を見届けながらテルオは心が躍るような気持ちになった。家に帰ったテルオは貰ってきた火縄を使い台所に火をつけ、休む前にお雑煮を作ろうと思った。

まずは出かける前にコブを寝かしておいた鍋に火をかける、使うコブは前もって濡れ布巾で表面を軽く拭いてやることが大事だ。鍋が沸騰する前にコブを引き上げ、花かつおを入れる。ひと煮たちしたら火を止め、アクをとって布でこしてやる。カツオは長時間煮てしまうと香りが飛んだり、エグみが出てしまうので注意が必要だ。

後は出来た出汁に白味噌を溶き、先に湯がいておいたお雑煮に使う細い大根や金時人参、えびいも等を入れたら出来上がりだ。丸餅は食べる時に入れて火入れする、火入れする時も沸騰はさせないようにしないといけない。

朝目覚めたテルオは、昨夜作っておいた雑煮に丸餅を二つ入れ火入れをした。

おせちも一人で食べきれるか不安ではあったが、シンプルな物を用意していた。数の子や伊達巻、黒豆に紅白のかまぼこなど至って普通のおせちだが、テルオ一人には充分すぎる量だ。立派な車海老も入っている。昼からのヒロコとの初詣に備え、緊張をほぐす意味も兼ねてお酒を飲みだした。

テレビには新年を祝って、若手芸人達が鏡開きをしている姿が映し出されていた。ステージの奥には特大の鏡餅が設置してあり、その前で入れ替わり立ち替わり芸人達が漫才をしていた。

朝食が終わり、テルオは初詣に行く支度をしだした。今年は着物に羽織で男らしく決めようと考えていた。半衿には龍の刺繍が施され、羽織と足袋は凛々しい黒でまとめられていた。そしてテルオのとっておき、イタリアはボルサリーノのフェルトハットである。その洗練された和と洋の逸品によるコンビネーションは、もはやテルオの存在をダヴィデ像のような超一級の芸術作品の域にまで昇華させるほどであった。

初詣は伏見稲荷大社に行こうということになり、待ち合わせ場所は京阪 伏見稲荷駅だった。伏見稲荷駅のホームは朱色で鳥居を思わせるように作られている部分もあり、すごく特徴的な駅である。駅の中も外も大勢の人でごったがえしており、テルオはちゃんとヒロコを見つけられるか不安だったが改札を出た所で待っていると

「あけましておめでとうございます。」

先に見つけて声をかけてきたのはヒロコの方だった。ヒロコは編みこみの上品なヘアスタイルで、とても綺麗な晴れ着を着ており、手元のポーチには女性らしい柔らかい線で描かれた白い馬のデザインが施されていた。テルオはしばらく目を奪われていたが、ハッと我にかえり

「あけましておめでとうございます。この人混みの中よく見つけられましたね。」

と言うと、ヒロコは

「素敵な帽子がとても目立っていたので、すぐに分かりましたよ。」

と返してきた。素敵だと褒められたテルオは嬉しくなり、ボルサリーノの帽子をかぶってきて本当に良かったと心から思った。

「ヒロコさんも、着物がよく似合ってはりますね。とてもお綺麗でビックリしました。」

「ありがとうございます。」

ヒロコは少し照れくさそうに笑った。

凄い人混みの中、テルオとヒロコは少しずつ伏見稲荷大社へと歩いて行った。途中、焼いたお餅や名物のウズラやスズメの串焼きの香ばしい匂いがしてきだが、まずはお参りをと、誘惑を振り払って真っ直ぐ歩いた。 一の鳥居をくぐる時に軽く礼をし、しばらく経ってようやく手水舎に着いた。まずは柄杓で身を清める。洗う順番は左手、右手、左手で水を受け口を漱ぎ、もう一度左手、最後に柄杓を立てて柄杓の柄を洗う。この作法はお茶事の呼ばれた際、茶室に入る時と同じものだ。ふと、テルオは知人に今年の初釜に呼ばれていたことを思い出した。テルオはいつも茶器やお道具、掛け軸から花にいたるまで、その季節折々の風情を楽しむのが大好きだった。酒飲みのではあるが、甘党でもあるテルオにとってはもちろん和菓子も例外ではない。

そうこう考えてるうちに本殿に着いたのでお参りをする。

まずはお賽銭を放り込む。始終ご縁がありますようにと40円、次に鈴を鳴らして柏手を打つ。二礼二拍手一礼、この時に右手を左手よりも少し下げる。手を打つのは、自らが素手であり何もやましい気持ちを持っていないのだと神様に知って頂くためだとテルオは以前聞いたことがあった。

「何をお願いしたの?」

そうヒロコが話しかけてきた

「まずは感謝と、それから~・・・色々かな。」

どうやら自分には『やましい気持ち』があるようだ、とテルオは少し反省した。

「ヒロコさんは?」

「わたしも色々かな。」

テルオは、ヒロコにも『やましい気持ち』がないか少し期待した。

このまま奥へ進み階段を登ると有名な千本鳥居があり稲荷山の入口があるのだが、テルオの体力ではどうもこの辺りが限界のようだった。神社を後にする二人、せっかくなので近くのお店によって少し休もうかということになり、比較的空いているお店に入ることにした。頼んだのはウズラの串焼きと、いなり寿司にビールである。

「乾杯!」

少し喉も渇いてたのでビールで喉を潤す。ウズラも運ばれてきた、親切に食べやすい大きさにカットしてくれている。

「おいしい。私、鳥のさっぱりした味が大好きやの。」

ヒロコが言った。

「じゃあ今度おいしい『とりすき』のお店一緒にいかへん?いいお店知ってるし。」

テルオがそう言うと、ヒロコは快く承諾してくれた。

その後も会話は弾み、二人の距離はどんどん縮まっていった。そして話題は何故か七草粥へと移り

「七草粥の七草って全部分かる?セリ、ナズナ、スズシロにスズナやろー、あとは~・・」

テルオが尋ねた。

「あとはゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザやね。今はセットになって売ってるのもあるから便利やねんで。」

ヒロコが答えた。中々に博識であると、テルオも感心した。

食事も終え、二人は京阪 祇園四条駅へと帰ってきた。今夜は家族でゆっくり過ごすとヒロコが言ったので、また途中まで送ることにしたテルオ。別れ際、ヒロコが

「今日はありがとう。次はとりすき楽しみにしてます。」

と満面の笑みで去って行った。

どうやらテルオの春も、そう遠くはなさそうだ。

・

・

・

・

・

完

●初詣

初詣が習慣化したのはそれほど古い時代ではなく、明治時代中期のこととされている。明治時代初期までは恵方詣りの風習が残っていたようだが、京阪神において電鉄会社が沿線の神社仏閣をてんでんばらばらに「今年の恵方は○○だ」と宣伝し始めたために、本来の恵方ではない神社仏閣にも詣でるようになり、恵方の意味が薄れ、有名な神社仏閣にお参りするようになったといわれている。

初詣が習慣化したのはそれほど古い時代ではなく、明治時代中期のこととされている。明治時代初期までは恵方詣りの風習が残っていたようだが、京阪神において電鉄会社が沿線の神社仏閣をてんでんばらばらに「今年の恵方は○○だ」と宣伝し始めたために、本来の恵方ではない神社仏閣にも詣でるようになり、恵方の意味が薄れ、有名な神社仏閣にお参りするようになったといわれている。

![京のお正月[ お正月グッズ特集 ]](./images/head_logo.gif)